Peccato che nun ce sii l’impiccato!

Sai che a Roma… con l’espressione “peccato che nun ce sii l’impiccato” si indicava una bella giornata, quasi perfetta, in cui però l’unico elemento mancante era lo spettacolo gratuito di una “bella” impiccagione?

Sai che a Roma… con l’espressione “peccato che nun ce sii l’impiccato” si indicava una bella giornata, quasi perfetta, in cui però l’unico elemento mancante era lo spettacolo gratuito di una “bella” impiccagione?

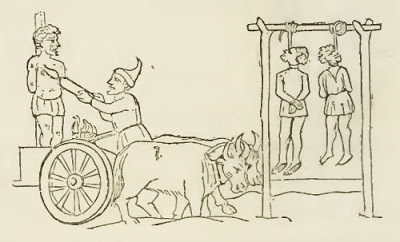

Le esecuzioni capitali facevano parte delle attrazioni che la Roma papalina offriva ai romani, viandanti o pellegrini, i quali, oltre a visitare i monumenti dell’antichità classica e i luoghi di culto, potevano provare emozioni forti grazie allo spettacolo del boia. Era così forte il gusto sadico della plebe romana nell’assistere alle “giustizie” (così erano chiamate le esecuzioni capitali), che queste erano considerate vere e proprie feste. In una stessa giornata era poi possibile assistere anche a numerose esecuzioni, intervallate da esibizioni di saltimbanchi e giocolieri.

L’uccisione del condannato al patibolo rispondeva all’esigenza, da parte delle autorità, di punire il colpevole in maniera esemplare, in modo tale da rappresentare un monito per tutti i cittadini. L’impiccagione era solo uno dei tanti metodi previsti. Tra i molti altri metodi diffusi c’erano la decapitazione, la lapidazione, l’impalamento, la ruota, il rogo, solo per citarne alcuni.

L’uccisione del condannato al patibolo rispondeva all’esigenza, da parte delle autorità, di punire il colpevole in maniera esemplare, in modo tale da rappresentare un monito per tutti i cittadini. L’impiccagione era solo uno dei tanti metodi previsti. Tra i molti altri metodi diffusi c’erano la decapitazione, la lapidazione, l’impalamento, la ruota, il rogo, solo per citarne alcuni.

Le esecuzioni erano talmente frequenti che i patiboli erano parte integrante dell’arredo urbano delle principali piazze. I luoghi principali dove avvenivano le esecuzioni capitali erano Piazza Campo de’ Fiori, Piazza Navona, il Campidoglio, Ponte Sant’Angelo, o le carceri con annessi tribunali di Tor di Nona e la scomparsa Corte Savella.

Così il Belli ricorda l’impiccagione di Camardella, condannato a morte nel 1749, colpevole dell’omicidio di un prete da cui era stato frodato. L’esecuzione era avvenuta quasi un secolo prima e il ricordo dell’evento era ancora vivo nella memoria dei romani. Belli non aveva assistito al fatto, ma lo racconta come se lo avesse vissuto in prima persona, con gli occhi di un ragazzino:

Il Ricordo

Er giorno che impiccorno Gammardella

io m’ero propio allora accresimato.

Me pare mó, ch’er zàntolo a mmercato

me pagò un zartapicchio[1] e ’na sciammella.[2]

Mi’ padre pijjò ppoi la carrettella,

ma pprima vorze gode[3] l’impiccato:

e mme tieneva in arto inarberato

discenno: «Va’ la forca cuant’è bbella!».

Tutt’a un tempo ar paziente Mastro Titta[4]

j’appoggiò un carcio in culo, e Ttata a mmene [5]

un schiaffone a la guancia de mandritta.

«Pijja», me disse, «e aricordete bbene

che sta fine medema sce sta scritta

pe mmill’antri[6] che ssò mmejjo de tene».[7]

1 Un balocco che salta per via d’elastici.

2 Ciambella.

3 Volle godere.

4 Il carnefice è a Roma conosciuto sotto questo nome.

5 Me.

6 Altri.

7 Te.